|

|

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

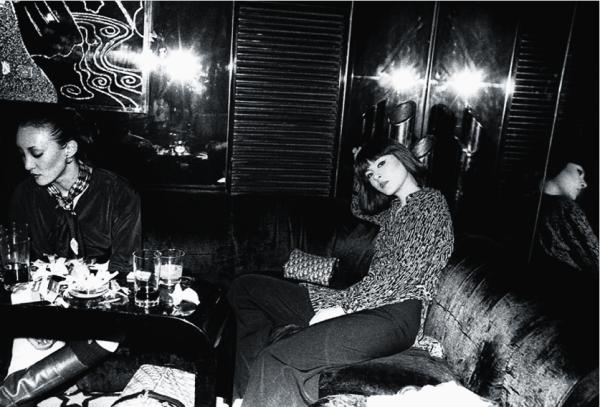

【编者按】日本著名摄影师森山大道,文笔也丝毫不逊于日本一流作家。自称“野犬”的他,1982年出版了自传摄影集《犬的记忆》,回忆了自己的童年成长经历;16年后,他又出版了《犬的记忆终章》,以自己走过的城市为背景,展开长幅心灵画卷。《犬的记忆终章》简体中文版近日首次翻译出版,澎湃新闻获得授权摘录其开篇描写巴黎的一章。

森山大道

直到“纽约”这个存在感异常强烈的城市名完全占领我的念想之前,我所憧憬的城市一直都是“巴黎”。现在回想起来,那真是一种近乎无可救药的迷恋。

十三岁时,姐姐书架上订阅的少女杂志《向日葵》(Soleil),我几乎每册都抽出来读得津津有味。那本杂志上刊载的诗歌、小说、照片、插画,每一页都散发着甜美的、令人心动不已的“巴黎味道”。在我脑海中巴黎无疑是一座梦幻的城市。

十五岁时,我深爱新潮文库出版的《堀辰雄集》,读了又读,奉若圣经。堀辰雄在抒情散文诗和短篇小说里描绘的轻井泽和法国的“美丽村庄”,充满诱惑力。里尔克、普鲁斯特这些名字,对我来说就是眩目斑斓的西方罗曼史的入口。

十七岁,每月翘首以盼的杂志变成了《美术手帖》,拿到手便饥渴地阅读。令我为之倾倒、产生共鸣的是法国新艺术派和巴黎学院派[1]的世界。这些篇章向我这个日本读者讲述着那些蜗居在巴黎陋巷内的大名鼎鼎的艺术家:他们的热情与荣耀,他们的潦倒与颓废。以及,红磨坊[2]。

十九岁,我抱着画布和画架,穿着满是颜料渍的雨衣跑遍梅田和东亚路[3]的酒吧街。那些薄木镶嵌的门板和灰泥涂抹的墙壁,在我看来就像从佐伯、郁特里罗[4]的画儿里复制下来似的。那就是《波希米亚人》主人公出没的地方。那就是我心中巴黎的街角。

二十一岁时,我从银幕了解了巴黎市井庶民的生活以及他们演绎的一出出人生悲喜剧。印象最深的是手风琴、旋转木马、让·雷诺阿和马塞尔·卡尔内。头戴短沿波萨利诺帽[5]的小混混们,在夜巴黎的幽暗角落里蠢蠢欲动。那个城市的人,喜欢听流行爵士乐,看黑色电影[6]。

上了年岁以后,每每回忆起昔年对巴黎的那份执迷,总觉得像是空中楼阁一般缥缈,也许是因为那时太年少的缘故吧。说是对巴黎情有独钟,其实不过和恋爱的人一样,沉醉在自己构想的巴黎幻影中无法自拔罢了。

然而很多年过去,当我成了一名自由摄影师,方知晓了尤金·阿杰特这位巴黎摄影家。他所拍摄的数量庞大的巴黎街头照片,将一帧帧与浪漫、憧憬无缘的真实影像呈现在我面前,给我带来了巨大的冲击。那些出自笨重的暗箱式摄影机的照片,奉行彻底的“如实记录”原则,完全看不出任何拍摄者主观的造作痕迹,它无情地剥开了向来包裹着巴黎大街小巷的那种独特的“巴黎风情”,将一座赤裸裸的城市袒露在观者眼前。在阿杰特的展示中,人影稀疏、平静无波,是巴黎早晨惯有的风景,那种近乎凝固的静谧,愈是如此,愈是令人联想沃尔特·本雅明所说的“犯罪现场”,一股不可思议的压迫感从平淡无奇的照片上扑面而来。

阿杰特这位摄影家,实是站在世纪末一个都市面临解体与再生的交叉路口。跟着他的摄影机镜头,我仿佛置身于20世纪初巴黎的街头,巨细靡遗地走遍了这个城市的角角落落。然而更重要的是,阿杰特的这些照片,向当时也算得上漫游经历丰富的我展现了某种照片的本质,这是最令我触动的。

在接触到那些照片的瞬间,阿杰特所带来的体验化为记忆,深深地潜入我的脑细胞内部。在很长一段时间里,直到现在,阿杰特的照片都是我仰慕的方向之一。看上去无甚稀奇,然而鲜有人能做到,这就好像“哥伦布竖鸡蛋”的故事一样。

少年时代,巴黎对我而言是一个梦;青年时代,阿杰特的照片告诉我一个现实的巴黎。而在十年前,我终于踏上了巴黎的土地,却是匆匆忙忙地寻找可以租住的公寓。“对我而言巴黎到底意味着什么呢?”偶尔我会苦笑着想。想来想去,最后便只余一个答案:“艺术”的觉醒。我知道,我对花都巴黎的执着,实则是对艺术的一种整体憧憬;相对地,巴黎则是寄托着我对艺术的渴望的一个实体化对象。从这层意义上来讲,巴黎是我摄影的故乡之一,或许在我的照片里总能找出几分巴黎的影子。

阔别巴黎已近六年的现在,我对巴黎的感情里似乎掺入了几分苦涩,平时我会有意无意地回避这种感觉。然而夜深人静,当我喝着兑水酒的时候,脑海中会突然浮现巴黎的街景。

例如周末之夜塞纳河左岸那种仿佛“大熔炉”似的杂沓;正午时分十六区一带人烟稀少、恍如凝固的静谧。又如圣米歇尔那家常去的咖啡馆,两条高大的黑犬悠然穿梭于客座之间。当然还有我的租屋所在的穆夫塔尔街(Rue Mouffetard)早市的光景。回忆所及之处,一幕幕令我无比怀念的影像不受控制似的涌现出来。

不过到了最后,可能是因为当初在巴黎,我并没有达成既定目标就夹着尾巴逃回来了的缘故吧,那些回忆总是萦绕着一丝懊悔或不甘。

其次,虽然当初是我自己要求的,但不得不独自一人在巴黎度过那许多日子,对我而言仍是太过无聊,太过抑郁,难熬得很。那成了一种抹不去的遗憾。可惜呀,我的巴黎记忆终是稍显冷清、寂寞了点儿。

每一天每一天,我好比流浪的野犬一般,漫无目的地在巴黎街头游走着。

街道两侧的商店几乎都已打烊,星星点点缀于其间的小旅馆、小酒馆也灯火暗淡。寒冷的夜空气流淌在石板铺设的羊肠小道上,蜿蜒着,朝戈布朗街方向缓慢倾斜。甚至连日早市喧哗不已的穆夫塔尔街,到了夜晚也早早收摊,人影寥寥。

和往常一样,我拐进唯一一家还在营业的超市,买了些食材和日用品,出了门拖着疲惫的脚步继续走下坡。不一会儿左前方就浮现出教堂黑黢黢的巨影,继而小电影院那白色的、冷冰冰的霓虹灯也出现的时候,我住的公寓便不远了。

左手是肉店,右手是鱼铺,穿过一栋仿佛农贸市场般的建筑物,迎面稍暗的地方便是公寓巨大的铁门,以肩膀顶住那沉重的铁门用力推开进入,宽阔的长方形庭院中央,立着几棵丈把高的大叶桂樱。从管理员室明亮的窗户旁走,经过杂物放置间,才到了我所住的那栋楼的入口处。于是调整一下呼吸,像刚才一样用肩推开吱呀作响的沉重木门进入。在漆黑一片中摁下唯一亮着红光的按钮,昏昏然的电灯方朦胧地照出螺旋状的楼梯来。我抱着超市的塑料购物袋,顺着擦得锃亮、极易打滑的石梯缓缓上行。到三楼时,仿佛推算好了似的,灯熄灭了。预料到会如此,我总是调整着步调上到这里,再按一下手边红色的开关。从三楼那些房门前通过时,门下的缝隙也一如既往地漏出些许电视的声音。而当我几乎同时打开四楼自己房间上下两重的门锁,摁亮电灯的时候,楼道灯也熄灭了。每个夜晚都如出一辙,所有的事情按照预知的路径逐一发生,分毫不差,因此回到房间时我总是先轻微地叹息,继而沉浸于深深的徒劳感之中。

最初制定的筹措展示空间的计划全然未曾实施,那一天,我又带着照相机在初冬的巴黎街头漫无目的地闲逛了一日。

刚好十年前(1987年),我在涩谷·宫益坂对面的旧大楼八层借了个房间,作为展示自己作品的小小的空间。一有灵感就立刻在特制的墙面上排列出自己的作品,请同道和朋友们来品评。那种极其私密的交流方式,一直以来都是我非常想尝试的。

开设了那片展示空间没多久,我开始认为,必须要把生根于自己心中的这种创想本身,移植到异国他乡的某个城市去。当然内心也曾自我质疑:这想法未免也太鲁莽了吧?我却到底无法抵抗这种念头的魅力。创意越单纯越有让人即刻一试的动力,我被诱惑俘虏了。虽然也有几个晚上,就这个计划翻来覆去以我的方式思考了一番,结果还是得出简单的结论:先做了再说。同时下一个问题也来了:选择哪个国家哪座城市呢?“巴黎”这个答案水到渠成地出现了。当然“纽约”这个名字也有一瞬间掠过我的脑海,可惜当时我在纽约一个认识的人也没有,因此心中的指南针自然偏向了巴黎。

问题是,纵然再如何单纯质朴的创意,要实现它总是需要资金。就算不是什么大数目,我的手边也没有那样一笔钱,为此又不得不苦思冥想了好几个晚上。结果得出的亦不是什么好主意,仍然只是一个单纯的结论:卖自己的照片。为此我不得不求助于一位友人,所幸此人能够充分理解我的想法,也同意了赞助资金,于是我们决定先在巴黎实施这个展示计划。那个时候,我还以为事情必成功无疑了呢,实际上连法语也不懂,还是想得太天真了。当然醒悟过来则是后来的事了。 |

|

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号