虽然这食材在当年不值一提,但东坡家的烹饪方法甚是讲究——先用水煮,再浸入酒中,捞出后点盐少许,烤至微焦。在苏轼口中,这似乎还有点蟹螯的味道。

东坡食谱 之 羊蝎子

骨间亦有微肉,熟煮热漉出。不乘热出,则抱水不干。渍酒中,点薄盐炙微燋食之。终日抉剔,得铢两于肯綮之间,意甚喜之,如食蟹螯。——苏轼《与弟子由书》

单从这些“食谱”中,你或许看不出,在惠州的这几年,是苏轼人生的低谷。

亲人渐次凋零,仕途更是晦暗。苏轼在写文赋诗之外,似乎就只能用美食排解自己心中的愁苦。

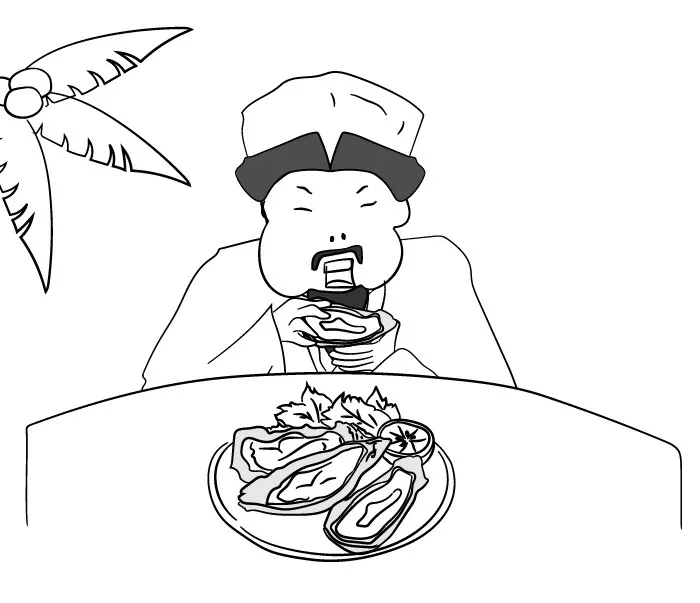

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”恰逢荔枝成熟时节,苏东坡在荔枝林旁毫无顾忌地吃起来,全然不顾自己刚有好转的痔疮。

对这时的苏轼来说,吃是最好的安慰。

即便是真的痔疮发作,苏轼应对的方法还是——吃。

在与表兄的往来书信中,他几次提到困扰自己多年的痔疮。终于有一次,无论用什么药也无效,“痛楚无聊两月余”。没有办法,苏轼只好断酒、断肉、断盐酢酱菜,用他的话说,只要是有滋味的美食,全都不吃了,就只吃淡面。

但作为一个“吃货”,苏轼当然不甘心饿着肚子。为了治病,他选择吃茯苓饼。

先将茯苓去皮捣烂,再加蜂蜜,与黑芝麻一同下肚,味道甚美。这样持续一段时间后,效果竟然不错。

东坡食谱 之 茯苓饼

伏苓去皮,捣罗入少白蜜,为麨,杂胡麻食之,甚美。如此服食已多日,气力不衰,而痔渐退。——苏轼《与程正辅书》

此心安处是吾乡——只要味道可以延续,记忆就会一直都在

老实说,这些美味对苏轼的仕途并没有多大帮助。

绍圣四年(公元1097年),他再被贬至更为偏远的海南岛儋州。这样的处罚在宋代,几乎仅次于死刑。

真正能够抚慰苏轼的,还是当下的生活。一路被贬的苏轼,从不缺少发现美食的眼光。

即便依旧贫穷,常日只能煮些青菜、萝卜做菜羮来吃,他还是乐观地美其名曰“有自然之味”。

东坡食谱 之 菜羮

煮蔓菁、芦菔、苦荠而食之。其法不用醯酱,而有自然之味。——苏轼《菜羹赋》

苦中作乐的同时,“吃货”苏轼加紧在野生动物中寻找美味又便宜的食物。

终于,他发现了鲜美的生蚝,并探索出一套吃法。

将生蚝肉与酒一起煮,再挑选其中个头较大的,烤熟,简直美味。

东坡食谱 之 生蚝

肉与浆入与酒并煮,食之甚美,未始有也。又取其大者,炙熟,正尔啖嚼……——苏轼《食蚝》

他甚至还为此写信给儿子,让他不要公开海南生蚝的秘密,因为担心朝中大臣知道后,会跑到海南跟他抢。

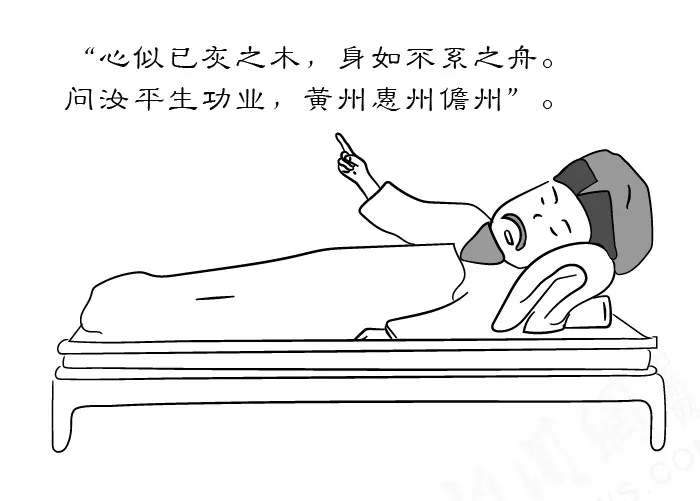

这一年的苏轼已年过花甲,他即将走到人生的尽头。

被贬多年后,元符三年(公元1100年),朝廷大赦。次年,北归途中的苏轼在常州去世。

在生命的最后阶段,苏轼这样评价自己——“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州”。

今天的人将这句诗理解为,苏轼自嘲平生到处漂泊,“功业”只是连续被贬到黄州、惠州、儋州。

但如果从另一个角度看,这“黄州惠州儋州”的经历恰恰勾勒出苏轼的“吃货”形象,无处不可见苏轼的乐观豁达。用他自己的话说,“老饕”二字,也确可概括他的一生。

时至今日,以“东坡”冠名的美食数不胜数。这让今天我们印象中的苏东坡不仅是停留在课本中的大文豪,也不再是古画中那不苟言笑的形象,还更多了一份烟火气。

对苏轼而言,只要味道可以延续,记忆就会一直都在。

作者:宋宇晟 |

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号