赵慧敏熟练地拿起熨斗,在温度接近70度时,将铺好的蚕丝仔细地熨烫服帖。当蚕丝与双面的民国报纸融为一体时,不仔细瞧压根儿看不出来蚕丝的踪影。“从我们馆来说,百万卷的馆藏,历史跨度超过500年,还有源源不断的新接收进馆的档案,其中要修复的不在少数。”赵慧敏认为修复档案面临的最大问题就是“心有余而力不足”。

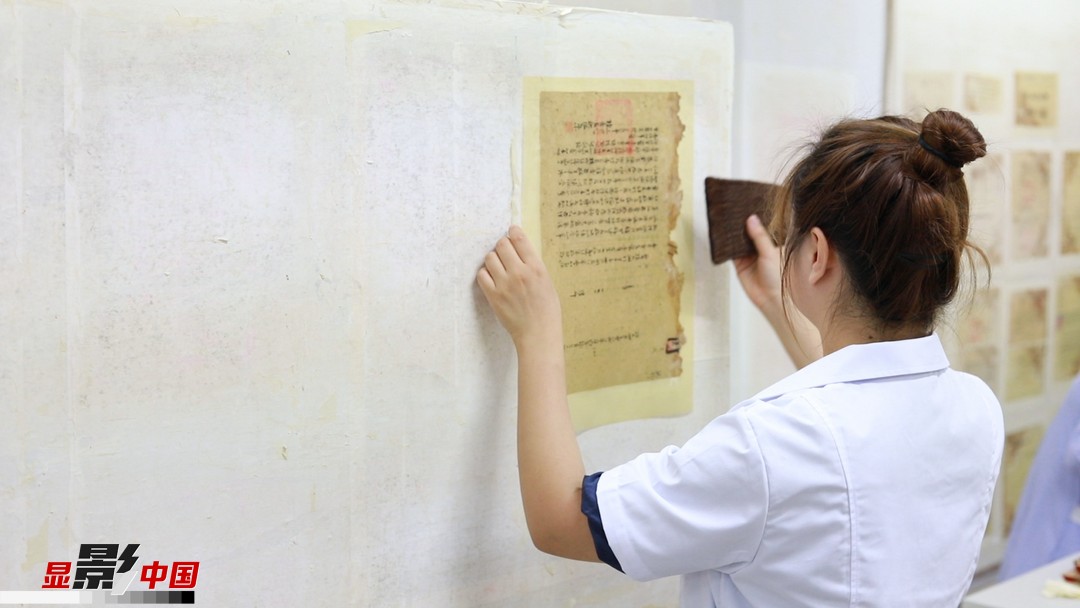

选纸的眼力、刷纸的力道、上墙的松紧……这些都靠在一次次的实践中领悟、总结。譬如上墙的时间一般要结合湿度、温度来调整,是绷紧一点还是绷松一些,在天气干燥的情况下,如果绷太紧可能会把档案绷炸,太松的话档案又不够平整。

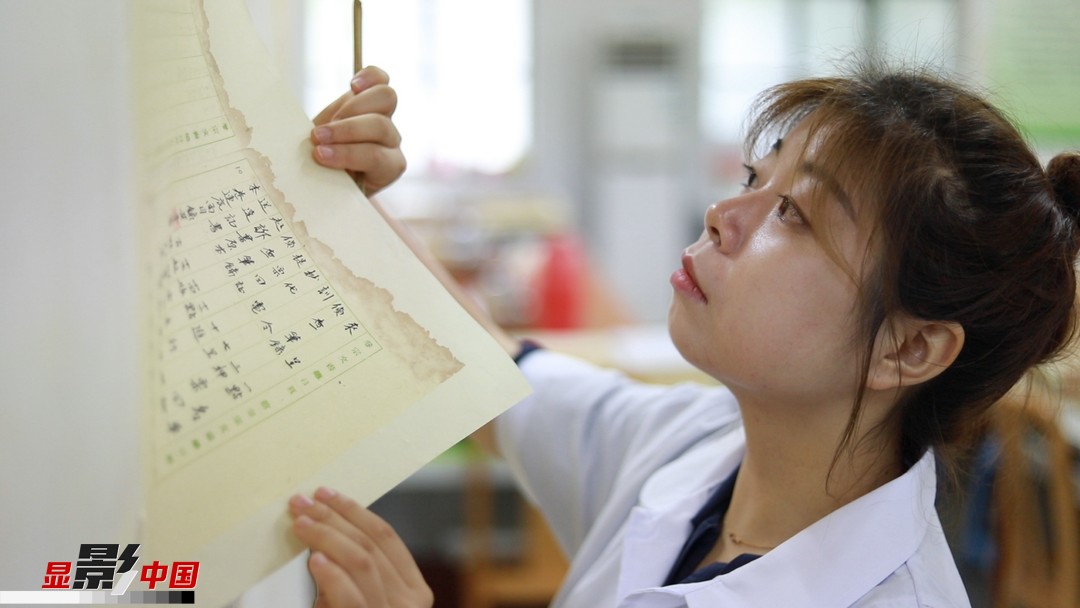

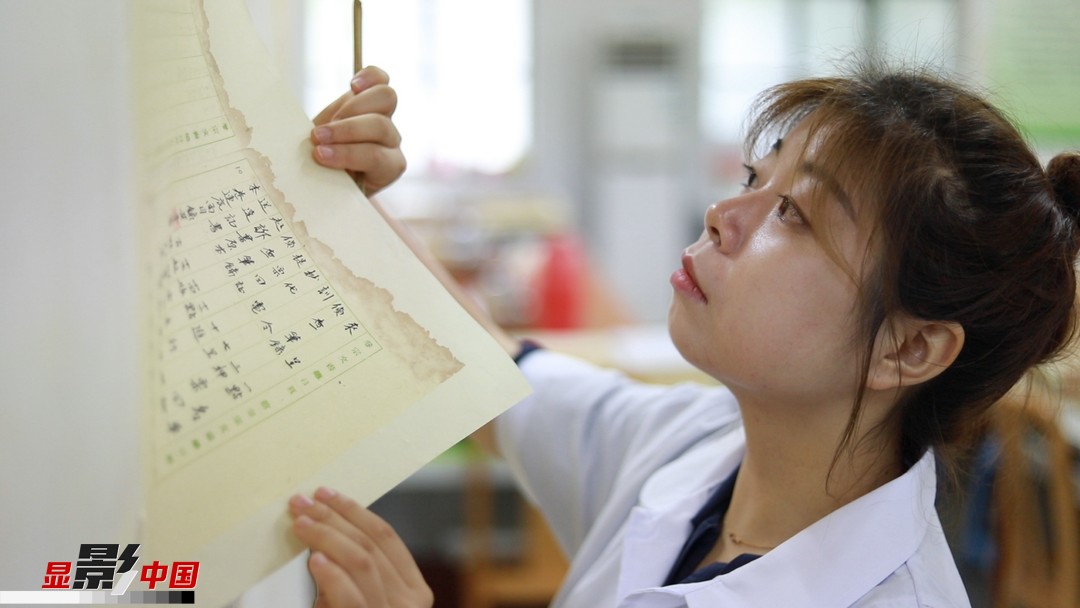

“档案修复这份工作的社会意义太大了。我们档案在积年累月的使用、保管过程中,不可避免地受到损坏。档案是再现历史真实面貌的原始文献,一旦损坏,它的价值就大打折扣。”赵慧敏感叹道。因此,在越是接近修复工序的尾声时,她更加仔细谨慎地用竹启子将前几天上墙的档案纸张“揭裱”下来。

“档案修复这份工作的社会意义太大了。我们档案在积年累月的使用、保管过程中,不可避免地受到损坏。档案是再现历史真实面貌的原始文献,一旦损坏,它的价值就大打折扣。”赵慧敏感叹道。因此,在越是接近修复工序的尾声时,她更加仔细谨慎地用竹启子将前几天上墙的档案纸张“揭裱”下来。

据赵慧敏介绍,这些修复好的民国档案将使用机器逐页扫描,制成电子档案方便后人使用,珍贵的原始档案将被入库保存。经过扫描的原始档案,将根据原来的编排方式,由修复人员进行人工打孔,再用棉线穿孔装订,使它们焕然一新。

“档案修复工作是档案工作的重要环节,我们通过清理、除霉、杀虫、托裱、加固等方式修复档案,通过仿真复制、缩微、数字化等科技手段保护档案,尽可能地保存档案、保留历史信息,以发挥档案的最大价值。”赵慧敏非常热爱自己的工作,“现在这份工作,既是我的兴趣爱好,又是专业对口,算是学以致用了。”

赵慧敏表示,希望有更多的社会个人、组织来这里捐赠档案。“我们会给这些档案很好的保护和保存,为捐赠者制作仿真复制件,捐赠者们也永久地享有优先利用这些档案的权利。”匠人老去,匠心永在,档案馆里有太多的无名英雄,一直默默地守卫着档案。作为档案修复工作的新兵,赵慧敏还在沿着前辈们的脚步继续前进。“这是我对他们精神和工作的继承,这样的传承才能让我感到不愧‘档案医生’的新称谓。”她骄傲地说道。新华网 戚轩瑜/文 唐杨/摄 |

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号