1888年10月23日,高更终于抵达阿尔勒。温森特乐不可支,高更却没有那么兴高采烈。在高更有意无意的影响下,温森特在绘画中逐渐抛弃了现实主义的世界,跌入抽象主义的深渊。他完全变了,无论看什么都要通过高更的眼睛,通过高更的观念、作品和判断。这场满怀期待的会面,被高更转化为一场精神的骗取,并最终毁掉了一颗灵魂。

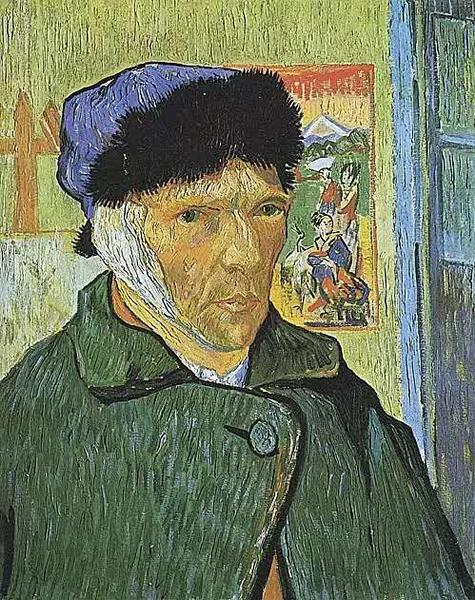

《绑绷带的自画像》

圣诞夜,高更离开阿尔勒的前一天,温森特精神崩溃,随后操起一把剃刀,从自己的左耳上割下一块肉。几周之后,他画了两幅自画像——只见他刮了胡子,头上永远戴着那顶皮帽,叼着和没叼烟斗各一幅,耳朵包扎着,一副询问的眼神,有一点点斜视,那神情仿佛在叩问自己如何走到了这一步。

两位画家一年的交往就此结束。这场交往,始于高更的索求,终于温森特的沉没。自此,我们所认识的那个温森特,那么自信,那么全身心投入艺术的温森特;色彩已经达到高度的张力,而且高度信赖自己,内心充满必不可少的喜悦,以便搞好一项事业的温森特,已经死了。从此,我们要追随的,几乎一直到终了,不过是一个影子。

《乌鸦乱飞的麦田》

《乌鸦乱飞的麦田》不通向任何地方的小径,“我的路没有前途”

温森特的割耳行为,被诊断为“幻觉和阶段性的神经错乱”。一月初,他出院后给提奥写信,对自己的精神状态非常乐观,称数日前发生的一切“不过是艺术家的一时狂放”。

病情不断反复。就在温森特陷入混沌的这段时间里,聚集了一批前卫艺术家的“二十画社”发来信函,询问温森特能否参加1889年的未来美术展览会。其间,评论家欧里埃深受温森特作品的吸引,撰写了一篇关于梵高艺术的文章,发表在《法兰西信使》杂志上。一时间,梵高作品的发现成为轰动事件。

全巴黎的艺术家都想来看看这个昨天还不知名的温森特。高更也来了,他看见了温森特的画作,在给后者的信中毫不保留地表达了自己的赞赏和肯定。这样一种承认几乎治好了温森特的病。他康复的速度惊人,迅速完成了《杏花》,作为给提奥新生孩子的诞辰礼。

《杏花》

温森特收拾行装。他终于自由了。离开圣雷米精神病院之前,他画了一幅神秘的《星夜中的柏树》:柏树居中烧成黑色,将夜空分割成两部分,月亮在右侧,左侧是一颗星星,一条路好似激情在奔腾,远处一座房舍,如同他发病中所画的样子。表面上病态的绘画,其实是画家同病魔的告别。

种种迹象表明,温森特已经康复了,医生也给出了“痊愈”的证明。然而命运又同他开了一个天大的玩笑。1890年6月30日,提奥给哥哥寄去一封信,诉说资金上面临的困境。他一定没有料到,不经意的寥寥数语,给画家的人生按下了悲剧的秒表。温森特开始忧虑不安,于是创作出那幅著名的《乌鸦乱飞的麦田》:田野还是阿尔勒的那种黄色,但钴蓝色的天空却动荡不安。三条被青草镶边的红土路从近景起始,却不通向任何地方。黑压压一群乌鸦如同送葬飞向远方,消失在画幅的右上角。极度孤独。生活当然是美好的,但是“我的路”却找不到前途,红色和绿色的搭配,给他的心带去死亡。

于是,1890年7月27日,温森特朝自身开了一枪。次日夜晚,伤口感染。29日凌晨一点半,他走完了三十七岁零四个月的人生。

可以说,温森特是一个孤独的人,但他的作品却展现出一种希望,为野兽主义、表现主义和抽象主义打开了先河。在我们回望他充满苦难的一生时,同样无法忽略他与画作相伴时所沉浸的幸福时刻。绘画带来的喜悦,是梵高一生的避难所。 |

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号