|

|

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

近日,国家大剧院启动全球首次“8K+5G”直播,又一项“新技术”入驻文博领域,助力文化传播。如今,AI(人工智能)、AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、智能体感互动、3D模型、720度观览等新技术在文博领域的应用越来越广泛。

近年来,科技赋能加深了博物馆与观众之间的深层互动。新技术进入大众生活,不仅加快了文化知识的传播速度,传播范围也不可同日而语,更多的年轻人走近文博、亲近文博。今天,让我们一起来看看新技术加持下的文博机构,发展现状如何?新技术为博物馆带来了哪些变化?

“新技术”复原古人读书环境。人民网 孟丽媛摄

VR虚拟展厅:科技让文物“活”起来

如今,人们打开手机“走进”大部分博物馆,都可以体验到运用VR技术建设的虚拟展厅,一部手机就可以720度欣赏精彩的展览。陈列在“掌心”的展品既可缩小一观其全貌,又可放大揣摩其细节,详实的介绍使人们能够清楚地了解“高冷”文物背后的故事。同时,现代博物馆在策展时也更加重视观众的游览体验和互动。

8月1日,国际数字文化节开幕当晚,现场展出了3D版《清明上河图》。采用当代数字与动漫技术相结合的巨型投影画卷,让观众体验到裸眼3D带来的震撼,“动”起来的《清明上河图》也为观众们带来了耳目一新的体验,更加切身地体会到北宋都城汴京的城市面貌和当时人们的生活状况。

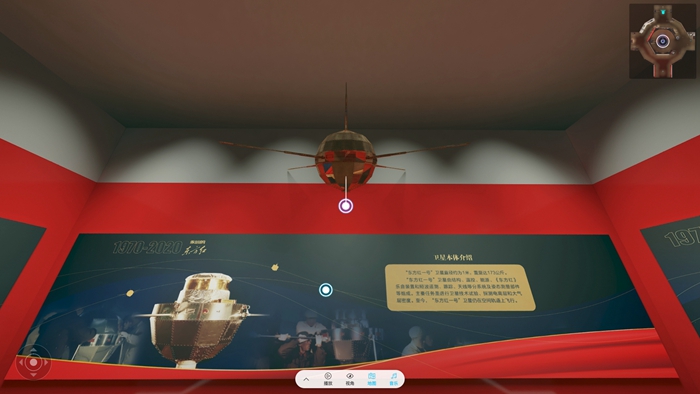

“永远的东方红”云展览虚拟展厅。中国国家博物馆供图

在中国国家博物馆举办的“永远的东方红”云展览中,同样运用了很多“新技术”。三维建模、全景漫游等数字技术打造的虚拟世界,让观众可以随时随地参与体验。同时展览中还开发了多个互动环节,例如观众可以“穿上”航天服与“东方红一号”合影,为展览增添了许多趣味与活力。中国国家博物馆馆长王春法曾在展览开幕式中表示,新技术让传统文化在云端绽放活力,同时开启了博物馆的智慧时代。

在新科技的加持下,博物馆打破了空间和时间的限制,不仅将更多精彩展览和精美文物通过“云端”送到观众手上,更通过有趣的互动,让观众在沉浸式体验,收获更多文博知识。 |

|

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号