|

|

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

从几位将帅不爱好娱乐说开去

原创刘军杂谈 刘军杂谈 4月28日

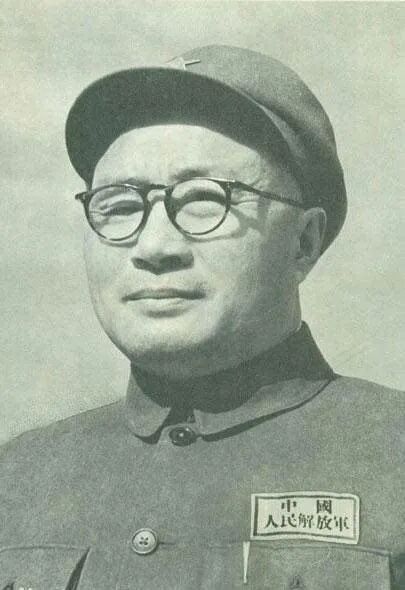

将帅

几年前就想为刘伯承、粟裕、林彪这几位不好娱乐的将帅写点东西,可是,一直没有找到好的角度。仅仅写他们不好娱乐吗?似乎很单薄,说明不了什么问题。有点娱乐爱好也未必就是坏事。但今天出去散步,产生些联想,感到在他们不爱好娱乐的背后一定还有深层次的东西,把这些东西写出来也许更有意义。

在刘伯承迎来50岁诞辰时,邓小平曾撰文这样写过他的特点———“假如有人问伯承同志有无缺点呢?我想只有一个,就是他的一生,除掉工作读书之外,没有一点娱乐生活。他没有烟酒等不良嗜好,他不会下棋打球,闲时只有散散步、谈谈天。” 《北京青年报》2001年5月11日

粟裕大将终生不会打牌下棋,不会喝酒跳舞... 如果说,一个人总会有某种特殊爱好的话,粟裕的特殊爱好就是---地图。他之于地图,真可谓视若珍宝,一往情深!他的确是处处“找”地图,时时“钻”地图。

林彪和粟裕的爱好也是一个模子。都不抽烟,不喝酒,不打牌,不下棋,不跳舞,没半点世人最津津乐道、喋喋不休的“儒将风度”;又都沉静好思,不喜欢抛头露面,夸夸其谈。每天的必修课就是看地图,一坐一站就是老半天,动作神情都像一母所生的双胞胎。

他们为什么都不好娱乐呢?

01他们都是极其珍惜时间的人 01他们都是极其珍惜时间的人

尼采说过:“生命的意义不在生命的延续,而在生命力的高涨,注重的是生命的密度,而不是长度”。生命的质量 = 长度×密度。由于生命的长度是不可控的,因此生命的质量取决于生命的密度。个体生命的总量已无法增加,时间的定量也无法更改,如何丰富生命,拓宽时间的容量,唯一路径就是不断增加生命的密度!有时间的人不一定成功,善于利用时间的人才能成功。掌握时间运筹的艺术,是一个人成就事业的法宝。

好娱乐本不是什么过错,工作之余,下下棋,打打牌,也是人之常情。朱德、彭德打仗闲暇之时,好下两盘象棋,陈毅酷爱围棋,张爱萍喜欢摄像----但像刘伯承、粟裕、林彪这样不抽烟,不喝酒,不打牌,不下棋,不跳舞,除了打仗、看书、看地图之外,什么爱好也没有的将帅,实在是太少了。怎样看待他们的这种“无爱好”行为,只能说他们对事业太投入了。他们不是不想娱乐,他们一定认为还有比娱乐更重要的事情。人生有限,在娱乐上花的时间多了,在事业上花的时间就必然少了。为了打好仗,为了取得事业上的更大的成功,就不能不减少娱乐,甚至是不娱乐。粟裕为什么在看地图上舍得花时间和精力,就是为了多打胜仗,打有把握之仗,打少损失之仗。被毛主席誉为“最会打仗”的粟裕,被人熟知的是“尽打神仙仗”,不被人知的是,他一到打仗,常常是几天几夜不合眼,他的最大的爱好是看地图,最大的追求是尚武,最向往的地方是战场;他6次负伤,3块弹片留在头颅里伴随他54年直至逝世。当军人用鲜血与生命去绘成一幅战争的壮美图画、不朽卷轴时,他的人生密度已然“爆表”,也已然到达军人价值“抛物线”的最顶点。

02他们都是做事执着的人

一个人只有对自己的志向保持执着的追求,对自己手头上正在做的事情保持执着的探究,才能有所成就。执著代表一个人的心志坚定,有百折不饶的精神,一个小小的契机,便会让其鱼跃龙门,翱翔九天。1969年,中苏关系紧张,边境情况紧急,大有打大仗之势。在林彪的同意和要求下,由纪登奎出面把粟裕大将请出来,由其出谋划策、制定应对苏联的作战计划和战略、战役方案。粟裕不辞劳苦临危受命,带着作战参谋跑到中苏、中蒙边境荒山草原辛苦了几个月,搞出了一份防御作战方案,军内对粟裕的成果给予了肯定。这也可以看出,当时负责军队工作的林彪,是很看重和赏识粟裕的。

粟裕对地图的执着似乎超过了任何人,战争年代他看地图,和平年代他依然研究地图。据他的儿子粟戎生说,粟裕还有“文房四宝”,这也是他一生最爱保存的东西——枪、地图、指南针和望远镜。“粟戎生至今还记得,解放后,父亲一直盯着台湾地图出神,望图长思。解放台湾之战的筹划,毛泽东点将要粟裕担此重任。粟裕曾3次设计攻台方案,由于朝鲜战争爆发,才最终没有实施。

03他们都是有着坚毅性格的人

他们有定力,不会受外界的诱惑。苏轼说过:”古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。”意思是说,古代能建立伟大事业的人,不但有超过世人的才干,也必定有坚忍不拔的意志。1916年刘伯承率领川东护国军参加讨袁战争时,右眼中了弹,他却说:“救国救民,来日方长,安能损及神经”,继而免麻药进行手术。手术后,他还好整以暇地告诉医生手术过程:“72刀”。刘伯承的毅力何等之强。

1949年2月,粟裕司令员和张震参谋长率三野机关南下苏中泰州白马庙,筹建渡江战役指挥所。到达目的地时已是深夜,粟裕要求将一幅长江地区军用地图挂到墙上。一路征途劳顿,有同志劝粟裕先休息。他摆摆手:“再晚,也要把地图挂起来。”他特别嘱咐下属:兵要地志情况要标绘清楚。当晚,一盏昏暗的马灯下,粟裕站在地图前开始思考筹划渡江战役……

在他身边工作的人员都知道:每次大战,反复研看地图,是粟裕的习惯。渡江战役中,他头痛经常发作。那是红军时期头部受重伤脑部残留弹片所致。每当头痛发作时,他就拿出铝制镇痛器戴在头上接着工作。靠着这种顽强的毅力钻研和思考,粟裕提出的作战方案和思路总是与众不同。

粟裕的儿子粟戎生对记者说,从普通士兵到共和国大将,父亲身经百战,战功显赫;但在荣耀的背后,身体六次负伤。让人惊叹的是,1984年粟裕将军逝世后,家人从他火化的头颅骨灰中,竟发现了三块弹片。这些弹片在将军的颅骨里已经整整54年,就是后来折磨将军数十年的头疼病的根源所在。

淮海打战,粟裕七天七夜没合眼。没有强烈的责任心和顽强的毅力何以做到?

04他们是只知工作不会享乐的人

这些将帅对生活的要求都很简单。不会打牌下棋,不会喝酒跳舞,很难想象他们还会有更高的生活奢求。一个整天耽于娱乐的人必然玩物丧志、意志衰退、精神萎靡;必然会心思游移、兴趣外移、精力转移;玩心过强的人不会去钻研兵法韬略,不会用心于读书写作,自然热衷于迎来送往,灯红酒绿;他们也不会实干苦干,只会逢迎领导,投机钻营,热心于钱财------。上世纪50年代初,刘伯承在南京工作。谁能想到,他的夫人汪荣华一年四季都是骑自行车上下班。有一年冬天,南京下了一场罕见的大雪,很晚了,汪荣华还没回来。刘伯承的司机就开车出去,在半路上把汪荣华接了回来。第二天,刘伯承得知了此事,批评他公车私用。司机说,天气不好,又晚了……刘伯承说:“车是国家给我办公用的,家属不能随便坐。骑不了车,可以走回来嘛。”刘伯承经常对孩子们说:“我打了一辈子仗,身边没有什么私人财产好继承,你们不能靠着我刘伯承这块牌子生活,你们要自尊自立自强不息。”假公济私是国民党的作风,不许带到我们家里来。“没有大德、大才,就不要去当官,即使当了,也不能很好地为人民服务。”在刘伯承写给子女们的信中,谈到最多的一句话便是:“廉洁的品行,要靠平时俭朴的生活养成。”

1949年7月,第三野战军机关由上海移防到南京。粟裕奉中央军委命令兼任南京市军管会主任等职。为了工作方便,华东军区后勤部蔡部长要给粟裕做套便衣,他对粟裕说,“你现在担任一市之长,应该给你做套毛料便衣穿穿。”粟裕说:“不行,为什么要做套毛料的呢?做套布的不行吗?刚进城就讲究穿着不好嘛!要脱离群众的。人民群众不是看我这个市长衣服穿得好不好,而是看我的工作做得好不好,看我是不是为他们服务。你一定要做毛料的那就你穿,反正我是不穿,请你们还是多从工作上关心我吧。”在粟裕的坚持下,蔡部长给他做了一套蓝灰卡其布便衣。粟裕穿着这套中山装同南京人民见面,显得朴素大方,平易近人。这套衣服粟裕一直穿到北京,变成了灰白色,快要磨透了,还是舍不得丢掉……

给粟裕做秘书工作14年的鞠开回忆说,粟裕是一个喜欢粗茶淡饭的人。炊事员做什么吃什么,从不挑三拣四,嫌淡嫌咸,而且总怕炊事员做得多了而导致浪费。

鞠开告诉记者,在公私问题上,粟裕是一点不含糊的,分得一清二楚。粟裕对同志慷慨大方,关怀备至,但从未用公款请过一次客。

林彪的饮食十分简单。主食 有麦片粥、玉米粥、馒头等。吃馒头时,先要把皮剥去,然后切成几片,用开水泡着吃。副食常常是用开水烫过的大白菜叶,不加油盐。有时吃蒸肉饼和鱼。平时不喝水,不吃水果。林彪房间的陈设,也很简单。卧室有一张棕床,一个床头柜,一把椅子,一个屏风,如此而已。客厅是散步的地方,身体好时,也在走廊散步,那里有一个茶几、两把椅子。

05他们是刻苦学习之人

刘伯承是在南昌起义失败后,于1927年11月下旬抵达莫斯科的。由于他没有语言基础,便先到高级步兵学校学习基础课程。1928年10月,刘伯承转入伏龙芝,在苏联学习期间。为了记单词,晚上熄灯了,他还跑到走廊里去背。那段时间,他几乎每天学习到凌晨两三点。为了不影响别人,他蒙着毯子,在“小帐篷”里点着灯。半年后,刘伯承顺利进入苏联著名的伏龙芝军事学院。实现了能听、说、阅读俄文的夙愿。 1930年,留学3年的刘伯承回国。“在战争中学习战争”,是刘伯承在军事生涯中一贯遵循的原则。他经常说:“战争是要流血的,必须从战争实际出发。”他从不拘泥于书本上的东西。回国后,刘伯承任中央苏区中革军委参谋长,面对共产国际代表的教条主义错误给苏区反围剿带来的损失,他把学到的军事知识,用于指导反围剿战争。亲自翻译有关苏军的作战条例,把在苏联学到的军事理论用于指导中国革命的实践。在作战间隙,他及时总结作战指挥当中的经验教训,并写文发表在《红星报》、《红色中华》等报刊上。刘伯承在紧张艰苦的作战年代,在马背上构思,在油灯下写作,先后写下了390万字的军事文献,翻译了190万字的苏联教令教例等译著。 刘伯承曾对子女说,学习的诀窍只有一个,那就是刻苦。“人一能之,己百之;人十能之,己千之。”须知刘伯承如此刻苦学习是在一只眼睛几近失明的情况下做出的。

粟裕是把地图当书看的人。粟戎生说,父亲的卧室里,四面都挂满了地图,门的背后还挂着一张台湾地图。“世界上哪里发生了动荡,父亲就挂哪里的地图。他自己喜欢看,也要求我多看。他常说,看地图、看地形是军事指挥员的必修课,地图不仅要看,而且要背。在战争时期,每到一个地方,父亲都要亲自勘察地形,做出紧急情况下的处置预案。所以,他所带的部队,即便在突发紧急状况时,也很少受到损失。這正是粟裕大將密切关注世界风云变化,为维护祖国安宁枕戈待旦的鲜明例证。不需要打仗了,但粟裕看地图时,还是带着分析研究看。看完了就背,直到牢牢记住为止。外出时,粟裕还会找来当地的军事地图,反反复复观察,一看就在工作实践中,粟戎生慢慢悟出了父亲给他反复讲述的道理,“凡事预则立、不预则废。” 开国大将粟裕曾说:“不谙地图,勿以为宿将。”这位被称为“图痴”的将领,善于在地图中捕捉信息,从战略全局考虑问题,总能指挥军队所向披靡。

在战争年代,林彪是非常注意学习毛泽东著作的,尤其是军事著作。毛泽东的一些军事著作,比如《中国革命战争的战略问题》,是十年内战的经验总结;指导抗日战争的《战争和战略问题》、《论持久战》中也包含了十年内战的宝贵经验。林彪作为红军主力部队的指挥员,参加了井冈山斗争、转战赣南闽西,第一至第五次反“围剿”,长征和东征,对于毛泽东撰写的军事著作,有切身的体会。 1936年,林彪在担任红军大学校长的同时,还在红军大学一科学习,完整地聆听了毛泽东《中国革命战争的战略问题》的讲授,获益良多。以后,他就将毛泽东军事著作的单行本随身携带。据大决战前后林彪的秘书谭云鹤回忆:林彪有一个小箱子,里面装着毛泽东军事著作的单行本,上面勾勾画画,圈圈点点,写满了批注,说明他对这些著作已经反复精读过。 在战争年代,林彪不仅自己认真研读毛泽东军事著作,而且在战斗、战役的关键时刻,要求部属针对面临的问题,学习毛泽东军事著作。

人所周知,林彪后来发生了变化。但我们是历史唯物主义者,对人对事都应该采取辩证的态度,做得对的就肯定,做得错的就否定。不能因今日之事而否定过去。

2020 年4月 27日

|

|

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号