|

|

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

从统计视角探讨中国历史科技发展特点

董洁林,陈娟,茅莉丽

摘要:建立了一个基于科技创新首创时间和地点的“人类科学和技术历史成就”数据库,然后定量统计了中国及世界其他地区的科学和技术的首创成就,并对各国和地区进行横向比较,有如下主要发现:1)中国历史累计技术创新项目约占世界总量5.8%,比欧美相去甚远,也逊于中东地区,但胜于印度/巴基斯坦地区。2)中国历史科学活动和成就少于人类总累计数1%,显示中国自古以来科学探索活动不活跃。3)中国历史上的技术创新,时间上在春秋战国到宋朝期间较活跃,宋朝之后(1300AD 至今),技术创新几乎完全停滞。4)从各地区科技创新的历史横截面统计数据可见,欧洲地区从公元前500年开始科技活动就较活跃,科技成就积累一直超越中国。

一、问题的提出

关于中国历史上的科技成就,有两大派别一直在争论不休。一派认为中国历史上有一些技术发明但科学成就很少[sup][1][2][/sup];另一派则认为中国在15世纪以前科技很发达,但之后就停滞不前了,而欧洲接踵而至的科学革命和工业革命把中国抛在后面[sup][3][/sup]。这两派学者大多基于案例列举方式结合思辨讨论来支持自己的观点。案例列举法用来证伪某个结论是有效的,但难以证实某个结论。较少人用定量统计的方法来探讨中国和西方科技发展水平,这正是本文采用的研究方法和视角,希望以此得到具有一定统计意义的发现。厘清历史事实的意义不仅在于对一些权威结论进行反思,它更是我们探索前行方向的坚实基础。

二、文献综述

1.历史“科技创新水平”的定量表达

对长历史跨度的“科技创新水平”的定量表达,是一项难度较大的任务。文献阅读表明,学界主要采用以下三种方法:

(1)基于某一本科技编年史,对该书收录的科学和技术项目进行统计。由于原作者对历史科技成就的选择具有主观性且选择标准不明(很多编年史都是“大事记”,而不都是具体的科技成就),这种方法得到的数据有较大的局限性,例如原作者地域、知识、成书时间等。而二次使用该书数据的作者,较难了解原作者的局限性如何影响数据的准确性和结论的可靠性。因此,用不同的编年史书籍进行统计,结果往往相差很大,甚至彼此矛盾。

(2)Peregrine方法[sup][4][/sup]:在历史上截取几个时间横截面(例如公元前1000年,公元元年,500年,1000年,1500年等),每个时间横截面选择几项主要科技成就,然后研究在这几个时间横截面各国的使用情况(而不是创造),并对各国所采用的科技创新进行打分。由于近代创新传播速度很快,用这种方法来衡量近代各国科技水平很不准确。另外,“主要科技创新”的选择以及对“各国科技创新使用打分”都缺乏客观标准,因此结果具有较强的主观性和任意性。

(3)代理变量方法:基于科技创新和人口数正相关并且人口增长是促进创新的原因的设想,Kremer建立了一个“科技”参数和人口关系的数学模型,用人口变量作为代理变量来研究经济和人口/科技的关系[sup][5][/sup]。这种思路事实上去掉了“科技/知识”作为独立变量的地位。Kremer用全球人口和经济数据实证检验,显示较好结果,但也引起了诸多争议,很明显的一个问题是科技发展在历史时间和空间上分布都是极为不均衡的,该模型不能解释这种不均衡性。为了弥补这个理论的不足,有人沿着这个思路进行修改,例如将人口总数改为人口密度等[sup][6][/sup],但未能从本质上改善这个方法的缺陷。

2.关于中国科技历史

对于中国科学和技术史的研究,李约瑟等著的七卷三十余册《中国科学技术史》(Science and Civilization in China)是一座历史的丰碑。他挖掘出很多中国人自己都不曾重视的历史科技成就,纠正了很多早期学者认为“中国没有科学和技术发明”结论,也开启了中国和西方科技发展史的比较研究视角。同时,他用提问的方式(“李约瑟难题”)认为中国从公元早期到十五世纪,科技水平高过西欧。过去三十余年,很多学者基于李约瑟的结论,试图从各种角度试图回答“为什么”[sup][7][8][9][10][/sup]。金观涛先生曾经用历史科技发展的数据来研究中国科技史并与西方科技发展的相应指标,认为正如李约瑟所说,中国科技水平在1300年之前比欧洲高[sup][11][12][/sup]。由于金观涛文并未公布其数据的遴选方法和来源,也没有公布相关分析方法(科技水准计分法细节),故无法讨论其结论的可靠性和局限。

然而,以上观点一直没有得到西方主流历史学家的认同[sup][1][/sup],中国也有不少学者持不同意见[sup][13][14][/sup]。陈方正先生最近的专著从西方科学史的角度全面阐述西方科学发展的路径以及其文化背景,而比较中国人自古探索自然所经历的完全不同的轨迹,从而解释近代科学和技术革命为什么在欧洲而不是在中国发生[sup][2][/sup]。

本文的重点在于用统计的方法理清有关中国历史科学和技术创新的统计数据,并与几个主要的文明体系在一些历史横截面进行比较,了解中国历史科学和技术发展的特点。

三、人类科学和技术成就数据库构建

研究表明,科学和技术创新基于人们已经把握的科技成就积累,具有“邻近可能性”(Adjacent Possible)和“扩展适应性”(Exaptation)[sup][15][/sup]。也就是说,一项崭新的科学和技术首创,需要基于本地的科技水准,包括原创科技累积和从其他地区传播来此的科技,因此,用科学和技术的首创数为基础来统计各地的历史科学和技术成就,能较好地反映一个地区的科学和技术水平和活跃程度。

基于这个思路,我们建立了一个“人类科学和技术成就”中、英双语数据库,目前收录了1700余项人类历史上的科学和技术首创成就条目,其中科学500余项,技术项目1200余项。关于科学、数学和技术这几个大家非常熟悉的概念,定义很多,我们的研究参考较为权威的韦氏词典(定义:

科学:科学是关于自然世界的知识,包括科学方法建立,自然现象的系统性观察和解释,其原理的研究。科学有很多分支,例如物理学,化学,生物学,等等。| 数学是科学的一个子分类,研究数、量、形状、空间等问题,例如代数、几何、微积分,等。 |

技术:技术即运用知识(包括科学知识)来解决生活和工作中问题的技巧,包括为此发明的有用的工具和方法。

构建数据库的条目采集主要来自于8种科学和技术历史编年书籍(附录1:表一),另外20余种书籍作为辅助文献(附录1:表二),也参考了大量的其他文献。这些编年史基本上都是作者基于自己的判断收录的历史上最重要的、独特的科学和技术成就。我们注意到,不同国家和时期的学者对技术和科学项目的选择采用的是主观方法,结果不尽相同,反映作者的偏好和知识局限,而综合很多版本所采集数据库条目会弥补单个作者的缺失,比较全面反映人类历史重大科学和技术成就。值得一提的是,数据库的建立也参考了Wikipedia.org网站对该条目的描述,对于该网站有可信文献出处的信息,也会采纳进数据库。

对条目的信息处理,本文采取以下原则:

(1)入选条目都是人类历史上首次出现的科学和技术成就。这个原则也基本上是各编年史作者的原则,但有时个别版本作者也会按自己的偏好对同一项目后来的较重要的进展做重复收录。例如,| 年),后来古希腊的阿基米德于公元前两百多年创造了几何法得到较精确的数值,中国的祖冲之于公元 |

| 年沿用这个方法进一步得到了更精确的数值;再后来德国 |

| 值方便地进行任何精度的计算。但我们的数据库仅收录了古埃及这一项。 |

(2)对每一个项目,数据库采集了如下参数:项目名称,描述,项目所属类别及子类别,首创时间,首创者,首创者所属国家/地区等。

(3)关于数据库所采集的每个条目中的每个参数,至少有两个来源提供同样数据。

(4)如果条目的参数各文献不一致,我们采用较新版本文献的信息。我们认为,一般来说新文献会较好反映最新考古发现成就。

(5)国家和地区的名字,采用目前的国家划分。对于重要的古地名(例如“美索不达米亚”),同时标出古地名和现在最接近的地区名(例如“美索不达米亚/伊拉克”)。

四、研究结果

1.历史上各区域技术创新概述

到目前为止,数据库共收录技术项目1235条,涵盖8个大类别:材料,居家,产业,医药,能源,信息,交通,测量(包括科学仪器)。每个大类别,又分成若干小类别,例如产业分成工业、农业和军事。时间跨度包括从史前二百五十万年的石具到最新的“量子隧道三极管”,共有55个国家和地区的技术创新被收录进数据库。

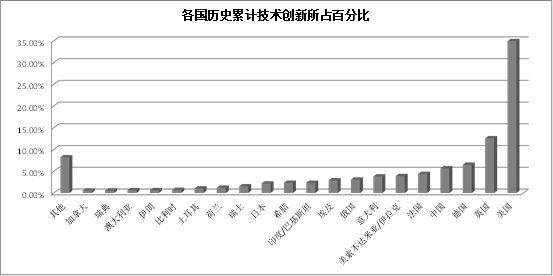

图一显示的是所选择的人类历史上累计技术创新在各地区的分布情况,前三名是美国(34.9%)、英国(12.6%)和德国(6.6%),中国位居第四,约占总数的5.8%。 图中“其他”地区包括技术首创地点不详的项目以及那些数目少于0.5%的国家和地区的累计。

图一:各国历史累计技术创新所占百分比(从史前百万年至2012年,共1235项)

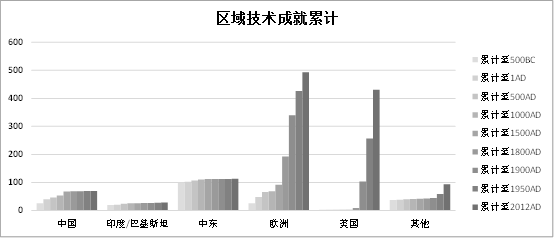

图二:主要地区技术创新分阶段累计项数(从史前百万年开始累计,共1235项)

图一中的“国家”是一个现代概念,每个国家的人口数量和地域大小都相差甚远,况且人类在长时间跨度历史中,各时期的政治疆域变化很大,用现在的“国家”为单位来比较一个文化群体的历史成就有明显的缺陷。因此,在图二中,我们把世界分为5个地区以进行历史比较:中国、印度/巴基斯坦、中东、欧洲、美国,那些不属于这几个地区的国家都放在“其他”一类。前四个地区各自的文明有相近性和连续性,而且几个地区的人口基数也有可比性。美国是一个欧洲殖民国,由于其目前在科技上的卓越成就,我们把它单列一类。技术成就被收录的中东国家包括埃及、土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚、约旦、科威特、黎巴嫩、也门、以色列等10国,技术成就被收录的欧洲国家包括英国、法国、德国、意大利、希腊、丹麦、西班牙、比利时、荷兰、挪威、奥地利、芬兰、瑞士、瑞典、卢森堡、葡萄牙、俄国、波兰、捷克、匈牙利、格鲁吉亚、罗马尼亚、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、乌克兰等。印度和巴基斯坦同属印度河流域文明,从史前开始就形成共同文化,直到最近才分为两个国家。

在时间轴上,共分为九个横截面,分别是:500 BC,1 AD、500 AD、1000 AD、1500 AD、1800 AD、1900AD、1950 AD和2012 年。图二即基于这种地区分类和历史横截面的技术创新分阶段累计项数,可归纳如下几项观察结果:

(1)中东地区技术创新开始得最早,到1500年为止(也即欧洲科学革命开始之前),中东的累计技术创新一直超越欧洲。

(2)印度和中国技术创新也开始得较早,但活跃度较中东和欧洲都弱。特别是最近几百年,技术创新几乎完全停滞。

(3)欧洲从公元前500年开始,技术创新就很活跃,中世纪时期(公园500年到1300年),技术创新减速,文艺复兴开始后(1300年)又开始活跃,工业革命开始后(1770年),技术创新迅猛加速。

(4)1800年之后,美国等新兴欧洲殖民国家开始发力,成为世界技术创新主力。

2.历史上各区域科学成就概述

到目前为止,数据库中共收录科学条目515项,类别包括数学、物理学、化学、生物学(包括医学)、天文学、地球学等。时间跨度从公元前3000年到2012年,共有26个国家和地区的科学成就被收录进数据库。

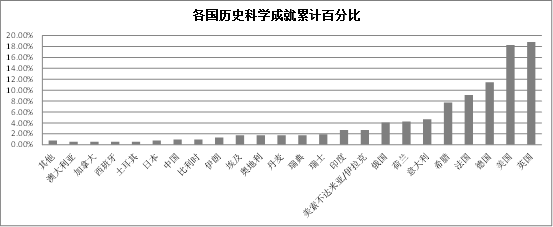

图三显示各国家/地区历史上的科学成就分布。科学贡献排在前三名的是英国(18.8%)、美国(18.2%)和德国(11.5%)。

图三:各国历史科学成就累计百分比(从史前3000年至2012年,共515项)

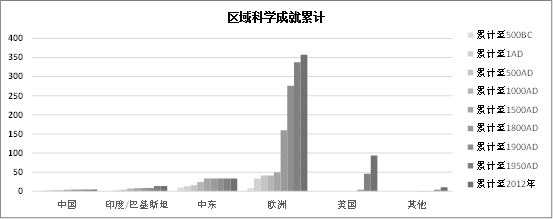

图四:区域科学成就在一些主要时间节点累计项数(从史前3000年至2012年,共515项)

按同样思路进行地区分类和时间横截面统计,我们累计了各国的科学成就,结果如图四所示。科学成就被收录的中东国家包括埃及、土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚等,科学成就被收录的欧洲国家包括英国、法国、德国、意大利、希腊、奥地利、丹麦、西班牙、比利时、荷兰、瑞士、瑞典、俄国、波兰等。

从此图可以归纳如下几项观察结果:

(1)中东地区在1500年之前,有不少科学成就,但之后科学活动几乎停滞。

(2)印度/巴基斯坦地区的科学活动很少,且呈现孤立、分散的特性。该地区人的科学兴趣比较集中在数学方面。

(3)欧洲从古希腊就开始了较活跃的科学研究,中世纪时期停滞,文艺复兴开始(1300年)之后又重新复苏,1500年之后(科学革命开始之后),科学研究突飞猛进地发展。

(4)1900年之后,欧洲的殖民国家,特别是美国,逐渐成为世界科研主力。

(5)中国在科学方面的成就很少,仅录得5项,接近世界总数的1%,不仅与英、美、德以及欧洲诸国相差甚远,较其他文明古国也逊色。

3.中国科学和技术发展特点

从上面两小节的讨论,可以看到中国在科学方面一直很不活跃,在两千多年的时间跨度中仅有零零散散5项科学成就被收录,少于世界总数的1%。这些都是个别人偶然和孤立的成果,这些伟大学者之后,没有人继续他们的工作。而欧洲从古希腊时期以来,科学研究形成学派,每一学派有自己的研究范式和研究重点,从而在一个(或几个)领域进行较为深入的研究,并形成丰富成就,当发现越来越多不能被现有理论解释的现象之时,具有崭新思维的巨人可能出现,提出新的范式,造就“科学革命”[sup][16][/sup]。中国历史上对自然的持续的群体性研究主要在天文观察方面,创造了一些科学观测仪器(科学仪器被收录在技术部分的“测量”子分类中),观察和记录了很多天象,但在其规律研究方面少有科学建树。在科学研究方法上,在近代引进西方科学模式之前,中国对自然的探索活动仅仅是经验、观察性的,与古希腊开启的科学传统,即采用“假说-实验-理论-验证”研究模式,并用数学作为核心工具的研究方法相去甚远。

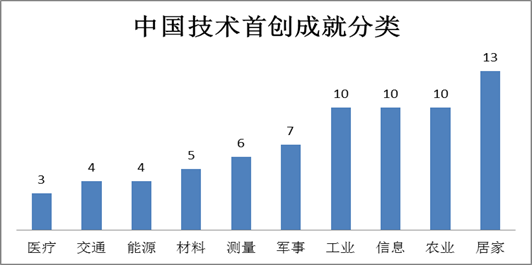

在技术方面,本文数据库收录了72项中国首创技术,约占世界总量5.8%,比欧美相去甚远,也逊于中东地区,但胜于印度/巴基斯坦地区。中国的技术创新主要在居家用品、农用和手工业工具,早期也有一些军事武器、天文观察工具(测量)等。而近几百年由于工业革命和信息革命推动的技术创新,中国几乎完全缺席(见图五)。从时间上来说,新石器(农业革命)时期中国的先民开始活跃,宋朝完结之后(1300AD 至今),技术创新几乎完全停滞(见图六)。另外,与西方史书中科技创新者的名字和故事被生动记载的传统很不同的是,中国很少关于技术发明者的记载,凸显发明家在中国社会地位低微。

图五:中国技术首创成就分类。

综合科学和技术的数字,图六显示了中国几个历史时段科学和技术首创的数目。从新石器时期到公元前800BC(中国铁器时代开始之前)的几千年,先民们的主要贡献是在农业技术方面。春秋战国和秦时期(800BC-200BC)的600年,技术活动比较活跃,主要贡献在居家生活用品和工具方面。四大发明中的纸和罗盘属于这个时期,也有两项科学成就。汉朝至南北朝(200BC – 600AD)的800年,主要技术贡献在一些生活用品和生产工具。唐、宋时期(600AD-1300AD)的700年,主要技术贡献是工业技术和工具。四大发明中的火药和活字印刷属于这个时期。宋朝之后,中国的科技创新几乎完全停滞。

图六:各历史时段的中国科学和技术首创数目,共77项。

五、研究结论和局限

在本项研究中,我们建立了一个基于科技创新首创时间和地点的“人类科学和技术创新成就”中、英双语数据库,然后统计了各国和一些主要文明区域的历史科学和技术成就,有如下主要发现和结论:

(1)中国历史累计技术创新项目约占世界总量5.8%,比欧美相去甚远,也逊于中东地区,但胜于印度/巴基斯坦地区。

(2)中国历史上的技术创新,时间上从新石器(农业革命)时期开始活跃,从春秋时期至宋朝结束(1300AD)这两千年成就较多。宋朝完结之后,技术创新几乎完全停滞。

(3)中国历史科学活动和成就少于人类总累计数1%,显示出中国自古以来科学探索很不活跃。

(4)从几个主要地区科技创新的历史横截面统计数据可见,欧洲地区从公元前500年开始科技活动就很活跃,科技成就积累一直超越中国。因此,“李约瑟难题”的前提 -“1500年之前中国的科学和技术水平高于欧洲”,不成立。

(5)中国地区和印度/巴基斯坦地区的科技水平一直很弱,没有形成欧洲科学革命和工业革命的基础。而中东地区作为人类文明的摇篮,技术创新很早就开始活跃。自古以来也一直与欧洲有较为密切的交流,特别是古希腊衰落之后,很多学者的科学活动都转移到中东,一度成为世界科研的中心。因此,如果问“中东地区”为什么没有产生科学革命和工业革命,似乎是一个有意义的问题。

每项研究都有其局限,本研究也是如此。主要有四个方面的局限:

其一,关于“重大科学和技术成就”的选择,每部编年史作者都有其主观性、个人偏好和知识局限。为了减少单个作者的主观性带来的偏差,本文数据库基于二十余种科技史书籍。这些书籍的作者为欧洲、美国和中国人,因此这几个地区的成就自然收录得较多。而对于其他区域,例如印度地区、伊斯兰地区、俄罗斯、日本等地区,收录得可能较少。同时,很多书籍所收录的条目,都是截止到该书出版之前的几年,因此最近十年到二十年间的重大科技成就并未被完整收录。

其二,目前的数据库收录了1700余项人类重大科学和技术成就的首创条目,能较好地反映历史科学和技术成就的统计特征,但远远没有包含人类历史所有科技创新。

其三,科学和技术的首创地点和时间是反映一个地区和历史时段科技发展水平的重要参数,但一个地区的科技发展,还有其他因素来决定,例如后来独立创造的科技,学习和采用他人首创的科技,推广和传播科技的效率等,这些因素都不在本文的研究范围之内。

其四,各项科学和技术对人类的贡献和历史影响力很不一样。因此仅按首创项数来统计一个国家和地区的科技成就,未必能全面反映该地区科技贡献和发展水平。

以上所述之局限,有待在未来研究中进一步完善和拓展。但我们相信,本研究的数据样本规模已经足够大,也尽量采用了多种编年史,因此基于这个数据库的研究结论是具有统计意义的。

[参考文献]

[1]N. Sivin, Why the Scientific Revolution Did Not TakePlace in China — or Didn't It? 李国豪、张孟闻、曹天欽、Joseph Needham编,中国科技史探索[M],上海:上海古籍出版社,1982,89-105。

[2]陈方正:继承与叛逆:现代科学为何出现于西方[M],北京:生活·读书·新知三联书店,2011。

[3](英)李约瑟:中国科学技术史第一卷 总论[M],何兆武等译,,北京:科学出版社,1975。

[4] Peregrine,P.N., Atlasof Cultural Evolution [J].Journal ofComparative and Cross-Cultural Research,2003,14(1): 1-75.

[5]Kremer,M., Population Growth and TechnologicalChange One Million B. C. to 1990[J].QuarterlyJournal of Economics,1993,108(3):681-716.

[6]Stephan,K.,Thorsten,N.,Population, Population Density, and Technological Change[J].Journal of Population Economics,2006,19(3):611-626.

[7]林毅夫:李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹——自宋以来的长期经济发展[J],北京大学学报(哲学社会科学版),2007,44(4):5-22。

[8]文贯中:中国的疆域变化与走出农本社会的冲动——李约瑟之谜的经济地理学解析[J],经济学(季刊),2005,4(2):519-540。

[9]王鸿生:李约瑟问题的意义和解答[J],自然辩证法研究,2004,20(6):44-47。

[10]孙晔:近年来经济学界关于“李约瑟之谜”研究述评[J],教育和研究,2010,(3):86-91。

[11]金观涛、樊洪业、刘青峰:历史上的科学技术结构——试论十七世纪后中国科学技术落后于西方的原因[J],自然辩证法通讯,1982,(5):7-23。

[12]金观涛、樊洪业、刘青峰:科学技术结构的历史变迁——二论十七世纪后中国科学技术落后于西方的原因[J],自然辩证法通讯,1983,(1):14-24。

[13]马理:诘难的反思:从“李约瑟命题"证伪到比较社会学方法[J],科学学研究, 2006,24(6):828-833。

[14]江晓原:被中国人误读的李约瑟—纪念李约瑟诞生100周年[J],自然辩证法通讯,2001,23(1): 55-64。

[15]Steven ,J., Where Good Ideas Come From[M].UK: Penguin Press, RiverheadBooks,2011, 23-42.

[16]Thomas,K.,The Structure of Scientific Revolution[M].Chicago: The Universityof Chicago Press,1962.

附录1:数据库参考书

表一:数据库主要参考书籍

1.席泽宗:科学编年史[M],上海:上海科技教育出版社,2011。

2.乔利昂•戈达德、冯永刚:科学与发明简史:一幅清晰的事件年表[M],迟文成、郎淑华、黄鹤等编译,上海:上海科学技术文献出版社,2011。

3.(英)罗斯纳等:科学年表[M],郭元林、李世新译,北京:科学出版社,2007。

4.(德)维尔纳·施泰因:人类文明编年纪事:科学和技术分册[M],苏惠民等译,北京:中国对外翻译出版公司,1992。

5.Challoner, J.,1001 Inventions That Changed The World[M].Barron's Educational Inc.,2009.

6.Bryan,H.B., Alexander,H., The Timetables of Technology: A Chronology of the Most Important   eople and Events in the History of Technology [M]. UK:Simon &  Schuster, 1994. eople and Events in the History of Technology [M]. UK:Simon &  Schuster, 1994.

7.Alexander,H., Bryan,H.B.,the  Timetable of Science: A Chronology of the Most Important People and  Events in the History of Science[M]. UK:Simon & Schuster, 1988.

8.Rodney,C., Inventions and Discoveries [M]. New York: John Wiley & Son,  Inc. 2004.

|

表二:数据库辅助参考书籍

| [tr][td=1,1,568]1.约翰·H.林哈德:科学图书馆•科学新文献•发明的起源:新机器诞生时代历史的回声[M],刘淑华、郭威、李哲等译,上海:上海科学技术文献出版社,2011。 | | 2.陈方正:继承与叛逆:现代科学为何出现于西方[M],北京:生活·读书·新知三联书店,2011。 | | 3.(英)贝尔纳:历史上的科学[M],伍况甫等译,北京:科学出版社,1959。 | | 4.(英)惠特菲尔德:彩图世界科技史[M],繁奕祖译,上海:科学普及出版社,2006。 | | 5.哈罗德•埃文斯、盖尔•巴克兰、戴维•列菲:美国创新史[M], 倪波、蒲定东、高华斌、玉书等译,北京:中信出版社,  2011。 | | 6.钱伟长:中国历史上的科学发展[M],上海:上海大学出版社,2009。 | | 7.(英)李约瑟:中国科学技术史第一卷 总论[M],何兆武等译,北京:科学出版社,1975。 | | 8.(英)李约瑟:中国科学技术史第二卷 科学思想史[M],何兆武等译,北京:科学出版社,1990.8。 | | 9.(英)李约瑟:中国科学技术史第三卷 数学[M],中国科学技术史翻译小组译,北京:科学出版社,1978。 | | 10.(英)李约瑟:中国科学技术史 第四卷(一分册)物理学[M],陆学善等译,北京:科学出版社,2003。 | | 11.(英)李约瑟:中国科学技术史第四卷 物理学及相关技术[M],王铃、鲁桂珍协助,北京:科学出版社,2008。 | | 12.(英)李约瑟:中国科学技术史第四卷 天学[M],中国科学技术史翻译小组译,北京:科学出版社,1975。 | | 13.(英)李约瑟:中国科学技术史(第5卷)化学及相关技术(第5分册)炼丹术的发现和发明:内丹[M],邹海波译,北京:科学出版社,2011。 | | 14.(英)李约瑟:中国科学技术史(第5卷)化学及相关技术(第2分册)炼丹术的发明和发现:金丹与长生[M],周曾雄等译,北京:科学出版社,2010。 | | 15.(英)李约瑟、叶山:中国科学技术史第五卷 第六分册[M],钟少异译,北京:科学出版社,2002。 | | 16.(英)李约瑟等:中国科学技术史第五卷 地学[M],中国科学技术史翻译小组译,北京:科学出版社,1976。 | | 17.(英)李约瑟等:中国科学技术史第六卷 生物学及相关技术 第一分册[M],中国科学技术史翻译小组译,北京:科学出版社;上海古迹出版社,2006。 | | 18.Temple,R.,  China: Land of Discovery and Invention [M].UK:Patrick Stephens Ltd,1986. | | 19. Grossman,G.M., Helpman,E.,Innovation and Growth in the Global Economy[M]. MIT:MIT Press,1993. | | 20.Evans,H., Buckland,G. |

They Made America: From the Steam  Engine to the Search Engine: Two Centuries of Innovators [M]. USA: Little B 2004.

21.Kagan,Neil., National Geographic Concise History of the World: An Illustrated Time  Line[M].USA: National Geographic  Society, 2006.

本文所用的是2013年初那个版本的数据库,收录的5项中国人首先做的科学成就是:墨子-小孔成像;九章算术 - 负数;孙子 -- 中国余数定理;沈括 -- 地球磁偏角;朱载育 -- 十二平均律。在我们的分类中,把观察和测量仪器放在技术之中。我们一直在完善数据库,目前数据库收录了约2500项科技成就,有关中国部分也相应增加了。有关科技史的量化研究在持续进行。

勘误道歉:在《自然辩证法通讯》发表的原文中,我们把中国技术的统计数写为71项。在查证了2013年初所使用那个数据库版本后,发现应该是72项。这个错误是由于我们在几次更改文章的过程中不够小心造成的。因此对读者和《自然辩证法通讯》编辑部表示道歉。

来源:董洁林微博 |

|

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号