|

|

马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

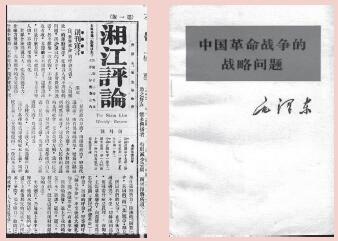

左:1919年,毛泽东在《湘江评论》创刊宣言中提出“六不怕”

右:《中国革命战争的战略问题》

用战争反对战争,用革命战争反对反革命战争;对待战争的态度, 一反对二不怕。这些,是毛泽东对待战争的基本态度。这个态度,来源于对战争规律的深刻把握,来源于中国人民反抗压迫、反抗侵略的长期艰苦斗争实践。它形成于20 世纪三四十年代反抗国民党反动派和日本帝国主义侵略者发动的非正义战争时期, 在毛泽东1936 年12 月撰写的《中国革命战争的战略问题》和1957 年撰写的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等重要著作中,都有完整的表述。

“我们是战争消灭论者, 我们是不要战争的”

自古知兵非好战。热爱和平、保卫和平,是中华民族的天性。但是,为了持久和平,就必须通过战争来消灭战争,用革命战争反对反革命战争。近代以来,由于饱受列强欺凌,反对帝国主义和封建主义的统治,争取民族独立和人民解放, 成为中国无产阶级及其政党必须解决的一大历史任务。

中国共产党领导的人民军队, 是在国民党反动派屠杀和围追堵截中成长起来的。在日本帝国主义入侵中国后,人民军队又肩负起北上抗日、拯救民族危亡的历史重任。面对中国这个半殖民地半封建国度所遭受的苦难,面对中华民族积贫积弱的现实,毛泽东在战争中学习战争, 深入研究战争规律。1936 年12 月,他在《中国革命战争的战略问题》这篇文章中开宗明义地提出要研究战争规律,提醒“指导战争的人”:“我们不但要研究一般战争的规律,还要研究特殊的革命战争的规律,还要研究更加特殊的中国革命战争的规律。”他说:“战争——这个人类互相残杀的怪物, 人类社会的发展终久要把它消灭的,而且就在不远的将来会要把它消灭的。但是消灭它的方法只有一个,就是用战争反对战争,用革命战争反对反革命战争,用民族革命战争反对民族反革命战争,用阶级革命战争反对阶级反革命战争。历史上的战争,只有正义的和非正义的两类。我们是拥护正义战争反对非正义战争的。一切反革命战争都是非正义的,一切革命战争都是正义的。”

全面抗战爆发后,面对日本帝国主义对中国发起的侵略战争,毛泽东在《中国革命战争的战略问题》《矛盾论》《战争和战略问题》等一系列军事理论著作中,进一步深刻地阐述了“战争的目的在于消灭战争”的基本认识。在《战争和战略问题》这篇战争论中,他用简明生动的语言,清晰地告诉人们我们共产党人的态度:

“帝国主义时代的阶级斗争的经验告诉我们:工人阶级和劳动群众,只有用枪杆子的力量才能战胜武装的资产阶级和地主;在这个意义上,我们可以说,整个世界只有用枪杆子才可能改造。我们是战争消灭论者,我们是不要战争的;但是只能经过战争去消灭战争,不要枪杆子必须拿起枪杆子。”

毛泽东提醒人们的是,共产党人研究革命战争的规律,是为了消灭战争,我们“不但求一国的和平, 而且求世界的和平,不但求一时的和平,而且求永久的和平”。战争是帝国主义强加给我们的。正是为了和平,中国人民才被迫拿起武器, 走向血与火的战场。

反对战争, 不要战争, 是毛泽东一贯的思想取向。这可以从毛泽东的个人志向中反映出来。终其一生,他都希望做一名教员,从事教书育人的工作。1936 年,美国记者斯诺来到延安。在接受采访时, 毛泽东第一次公开讲述了自己的人生经历。他说,在长沙求学期间, 自己开始认真地考虑前途问题,考虑的结果是“最适合于教书”。走上政治的道路,是不得已而为之。新中国成立后,在与外国客人的谈话中,他又多次讲道:“我是一个知识分子,当一个小学教员”,“没有想到打仗”,“我历来是当教员的,现在还是当教员”。后来,“中国受帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫,开始还有军阀的压迫”,不得已走上革命道路,“这不以我们这些人的意志为转移”。

正因为有了这样的战争与和平观, 新中国成立前夕, 在中国人民政治协商会议第一届全体会议上,毛泽东就向全世界庄严宣告: “我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由。”

百废待兴的新中国需要和平的国际环境,为国内经济建设创造有利外部条件。但是,这个和平环境不是靠妥协退让得来的,而是以毛泽东为代表的中国共产党人带领人民经过坚持不懈的斗争争取来的。

1950 年6 月,朝鲜战争爆发。10 月1 日深夜,金日成向中国政府提出出兵支援的请求。成立仅仅一年的人民共和国再次面临战争的考验。而这次的对手美国,是世界头号帝国主义强国。为了国内的持久和平,毛泽东斟酌再三,作出了他一生中最难作出的决策之一—— 出兵朝鲜。在实力悬殊的情况下打仗,国内自然会出现各种担心、忧虑。美国插手朝鲜是否会引发新的世界大战,就是其中之一。这种担心和忧虑,没有改变毛泽东关于新的世界大战打不起来的既有判断。1952 年8 月4 日, 他在分析朝鲜战场局势时说,朝鲜战争究竟打到哪一年为止,谈判要谈到什么时候为止,没有确切时间,但是,最终结果一定是和,“谈还是要谈,打还是要打,和还是要和”。说马上要打第三次世界大战,“是吓唬人的”。有了这个基本判断,我们高举“要和平,不要战争”的旗帜, 坚持谈打结合,以打促谈的斗争策略,最终取得了朝鲜战争的胜利。

战后召开的日内瓦会议,是决定朝鲜半岛和印度支那走向和平还是再陷战争的历史性会议。毛泽东提出,会议要争取缓和国际紧张局势、打破美国对中国的孤立封锁政策。在主持讨论修改宪法草案、处理高饶事件的同时,他多次亲自主持召开中央政治局会议,讨论审定周恩来为参加日内瓦会议准备的5个重要文件,并多次约周恩来商谈有关问题。代表团启程的前一天晚上,他又召集刘少奇、周恩来、陈云、彭德怀、邓小平等人开会,进一步研究相关问题,要求做到充分准备、仔细斟酌、力求万无一失, 谋定而后动。由于紧紧抓住了各国都希望和平、不愿再打起来的这个共同点,中国代表团在会议中所做的大量团结工作取得了很大的成绩,使好战的美国陷于相当孤立的境地。

对于中国代表团能在会议上取得成果,毛泽东是有把握的。他在1954 年7 月7 日主持召开的政治局扩大会议上说,我们的成功, 就在于“抓住了和平这个口号”, “而美国人就不抓这个东西,它就是要打,这样,它就很说不过去了, 没有道理了。现在要和平的人多了, 我们要跟一切愿意和平的人合作, 来孤立那些好战分子”。他进而提出,不同制度的国家可以和平相处, 我们要对许多国家,比如英国、法国、加拿大这一类国家,比如印度、缅甸这一类国家,凡是有可能的, 都要进行工作。总之,“只要在和平这个问题上能够团结的,就和他们拉关系,来保卫我们的国家,保卫社会主义,为建设一个伟大的社会主义国家而奋斗”。

根据毛泽东的指示,在日内瓦会议期间和会议结束后,中国政府抓住机遇,迅速调整外交政策,把会议成果进一步巩固、扩大了下来。中英、中法、中美关系都出现了新的进展与突破。中国与亚洲近邻的关系更是取得了长足进展。

1955 年2 月, 周恩来率团出席在万隆召开的亚非会议,提出了在和平共处五项基本原则基础上的和平宣言议案,受到与会各国的高度赞赏。会议的成功,预示着以和平共处五项基本原则为基础的国际新秩序将逐步建立。从此,我们在全世界树立起了热爱和平、维护和平的良好形象,以美国为首的西方敌对国家在国际社会诬蔑中国“好战”的论调没有了市场,于我有利的国际环境逐步形成。在这个大前提下,新中国各项建设事业有声有色、轰轰烈烈地开展了起来。 |

|

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号