在《光福核雕》短视频中,核雕师傅在拇指大的桃核上精雕细琢。

注重技艺、人和文化,2015年9月,邓佳雯团队制作的《光福核雕》短视频跻身美国艺术创业联盟举办的全球多媒体竞赛前15,是唯一一个入选该决赛的中国项目。短视频中,技艺精湛的老师傅在指肚大的桃核上雕刻乘舟众人。刻刀与桃核的“吱嘎”摩擦声中,乘船者在徐来清风中游玩的形象呼之欲出。

曾经,就拍摄手法邓佳雯走入过误区,“最开始,我们想将人物与技艺分开,后来发现效果并不好。这两者是不能割裂的,我们希望采访、技艺、作品等方方面面呈现一个完成的故事”。这几年,《舌尖上的中国》《我在故宫修文物》的现象级传播也给她不少提示:“除了有深度,还要好玩,有代入感和体验性,让大家看到一个丰富、立体的人。”

初心

看到一些非遗项目面临失传的困境,邓佳雯时常忘记自己是一个创业者,忘记自己曾经为了创业卖掉北京的一套房子。“要真正帮助一些濒临消失的非遗项目,传播只是完成了整个非遗传承的初期部分。传播的真正价值在于将更多的资源或平台接入进来,参与到后期非遗产品的研发、创新,让这些非遗项目真的能回归生活应用。完成这些闭环,才做了一件有价值的事情。”

创业初期,邓佳雯曾试图打造从非遗传播到研发创新的闭环。然而,现实显然比邓佳雯的计划来的“骨感”。最初,邓佳雯团队通过互联网电商售卖非遗手工艺品,却受制于产品本身的需求量,收益微乎其微;尝试帮助非遗传承人设计、研发、创新产品,却因设计短板而作罢。“我觉得创业以来最大的变化,就是我不再那么理想主义了,更加务实。”邓佳雯说道。虽然走了一些弯路,好在未忘初心。

如今,直播、众筹......邓佳雯为自己的公司设计了更多的发展路径,努力探索新商业模式。然而,无论哪条路,挖掘非遗精神、讲好非遗故事、跨国跨界创新传播都是邓佳雯坚持的初心。

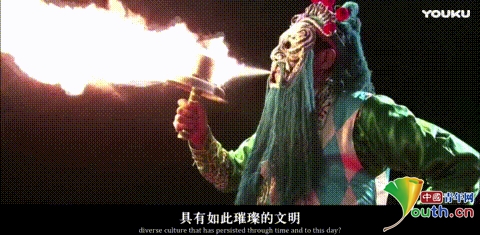

邓佳雯团队制作的中国非物质文化遗产宣传片。

非遗之于邓佳雯显然不只是事业上的互相成就。孔子曰“生而知之者上也;学而知之者次也”。

邓佳雯将自己归于后者,庆幸自己遇见了非遗:“很多时候我们并不知道来到这个世界使命是什么。非遗更深层次的意义在于帮助大家去认识人生,帮助我们回答三个问题:你是谁?你从哪里来?你到哪里去?”这个过程更像是邓佳雯对自我的探寻,更像一场寻根之旅。在一场场与非遗的相遇中,邓佳雯见自己、见天地、见众生。

“看一件非遗工艺品,人们会看这件物件本身,其实,大家真的应该看看它后面所包含的生活方式、生活态度、生活哲学。中国人真正需要的是根和魂的东西。我们从这个角度挖掘故事,在传播上才会更有意义。”邓佳雯说。

用非遗“匠人”般的精神做非遗传播,邓佳雯说:“既然要用一辈子来做这件事,那我不介意慢一点。”(中国青年网见习记者 张潼) |

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号