马上注册!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

来源:光明网

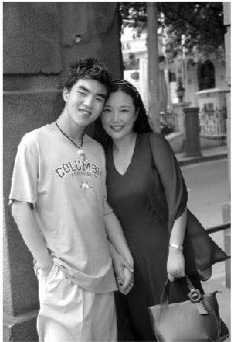

5月,美国波士顿,中国留学生丁丁刚从哈佛大学法学院LLM(相当于国内法学硕士)毕业,转身又投入到美国司法考试的复习准备中。

29年前,因宫内缺氧面临窒息,丁丁一出生被诊断为重度脑瘫。在5份病危通知书以及“将来非瘫即傻”的预言面前,妈妈邹翃燕选择将他留下。

2007年,丁丁以660分的成绩,考入北京大学环境科学与工程学院;2016年他又考入哈佛。丁丁说,能做妈妈的儿子,“很幸运”。

邹翃燕是武汉的一名单亲妈妈,对她来说,这29年,是一场与儿子一起奔跑的“人生马拉松”。

留一点声响

1988年7月18日的凌晨,发令枪响了。

孩子生下来的揪心一幕,刻在邹燕的记忆中:全身发紫,不哭也不闹,双眼紧闭。转院抢救,孩子小小的鼻孔一个插着输氧管,一个插着鼻饲管。护士来打针,扎不进,汗珠一滴滴落在孩子皱巴巴的脸上,孩子还是没丝毫反应,眉头都不皱一下。

“重度脑瘫,没抢救价值了,救下来也非瘫即傻。”医生隔会儿再来说一遍,“为了孩子和你自己的未来,仔细想想,下决心吧。”

那晚,邹翃燕把儿子搂在怀里,一夜无眠。凌晨5点,孩子终于有了反应——哼唧了一下,像小猫一样。随后终于哭了。医生说,能哭出来,命保住了,但今后的路必将“痛苦艰辛又漫长”。

她给孩子起名丁丁,是因为她想起《诗经》里“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤”的诗句,大树砍伐都有响动,她希望他至少能在这世界留一点声响。

让丁丁活下来,是第一个层次。怎样让他活好一点?这个“好”,照邹翃燕的理解:肢体各项功能最好逐渐接近正常人,要有一技之长,要有阳光的心态,能在有所作为中体味活着的趣味与价值。

丁丁1岁前检测,智力没问题,但有点偏瘫,左脚活动不灵,有运动障碍。他总是流口水,双手没力气握不住东西,两岁半才勉强学走路。

5岁多,丁丁终于可以双脚同时离地跳一下了。那天,丁丁在院子里逮着人就大喊,“你看我会跳、我会跳!我跳给你看!”那天,丁丁兴奋的样子,似乎仍在邹翃燕眼前。

丁丁小时候,学握笔、用筷子都是艰巨工程。光这两样,就学了一年。长大后,他感谢有这样明智的妈妈,一桌人吃饭,如果他不用筷子,别人会好奇,还得跟人解释自己脑瘫,麻烦又伤自尊。

丁丁行动不便,但也造就了做事专注的性格特点。

妈妈出面

“妈妈从不辅导我作业。”丁丁说,小学开学,妈妈送给自己《新华字典》。有不认识的字,妈妈就一句话“自己查字典去”,无形中,独立学习的能力得以锻炼。

读三年级时,老师要求,家长出试卷给孩子做,做完还要检查、打分。邹翃燕从来不出,都是鼓励丁丁自己出、自己做。邹翃燕统统不检查就打100分。

一次,丁丁回来闷闷不乐,“妈妈,你今天被我们老师批评了,我做的题明明有两道错的,你还打100分。老师说你不负责。”

“我以后还会天天给你打100分。”妈妈很淡定,卷子既然自己出、自己做,还好意思做不对?我们行动比同学慢一点,那更要保证正确率呀。

从此,丁丁养成了做一道题、就尽量做仔细做对的习惯,正确率越来越高。邹翃燕后来总结,丁丁能考取北大、哈佛,与小时候养成的这些学习习惯不无关系。

初中,丁丁保送进了一所省重点中学。但开学才几天,正在出差的邹翃燕接到丁丁电话,“哭着说不想上学了,要我回去办退学手续。”

原来,军训练习高抬腿,丁丁站不稳,有同学也做不好,教官只批评别人。同学质疑,年轻的教官脱口而出“他是脑瘫”。有的孩子便编顺口溜骂丁丁,还将他的文具盒传来传去,嘲笑他,捉弄他。

邹翃燕连夜坐了30多个小时火车赶回武汉。课间,邹翃燕走上讲台。她说,同学们,你们都很幸运很健康,丁丁身体不好。你们长大后,可以当运动员、当兵、当飞行员、去做任何喜欢的事与工作,丁丁不行,他只有读书一条路。现在,他不想上学了,那他以后该怎么办呢?还会开心吗?大家是不是应该理解他、包容他、帮助他呀?台下,寂静无声。

那学期期末考试,丁丁考了全年级第一,从此再没受过欺负。长大后的丁丁这样形容这段往事:“虽然妈妈出面一个顶俩,但一辈子需要妈妈这样操心也不行。”

平台与视野

高二时,他一度成绩十分不理想,他很失落,反问妈妈,为什么一定要考名校?

妈妈带他去东湖边看房子。在一楼,妈妈问,“能看到东湖吗?”

“不能。”

上六楼,“能看到吗?”

“能。”

“看得清楚吗?形容一下。”

“不是很清楚,就像一个小手绢。”

到了20层,母子俩眼前,东湖水面开阔,尽收眼底。

“这才是东湖真正的样子啊。”妈妈告诉他,东湖的样子是客观存在的,人在不同的平台,视野不同,看到的景象不同,站得高了,才有可能看到你想要看到的。

很快,丁丁找回状态。2007年,他以660分考入北大环境科学与工程学院。

经过多年坚持康复训练,丁丁的身体也越来越接近正常人,总体不影响生活,只是诸如穿针引线、科学实验的精细动作无法完成。2011年,他放弃喜欢的环科专业,改修国际法,并顺利保送至北大国际法学院读研。

硕士毕业后,丁丁在国内一家知名互联网公司做法务,工作了一年,但感觉还想继续深造。对于哈佛,他原本“不敢想”。

邹翃燕清楚丁丁的情况:曾两次获国家奖学金,被评为北大三好学生、北大优秀毕业生、北京市优秀毕业生,读研期间也成绩优异。她特意咨询了丁丁的导师,鼓励丁丁去试一试。

原本,哈佛给丁丁发了拒绝信。在看了导师推荐信后,又给他发了录取通知书,而且是免托福成绩。

把脑瘫孩子送进了哈佛,邹翃燕不觉得自己伟大。她更愿意把自己定义为“一个为了孩子不断成长进步的妈妈”。自己绝不只是这场马拉松的陪跑者,她也是运动员,伴随医生当年断言的“痛苦艰辛又漫长”,她也收获了力量与快乐。

在丁丁10岁时,因为一些原因,邹翃燕和丈夫离婚了。这对母子约定,不在公开场合评论孩子父亲。

折翼的天使

培养儿子的同时,邹翃燕从未放松对事业的追求:她是副教授,是武汉市教坛新秀。

在邹翃燕家中,一幅画挂了30年:长着翅膀的小天使依偎在妈妈怀里。这幅画是邹翃燕怀孕时买的,后来发现丁丁有缺陷,她也觉得,丁丁跟任何一个孩子一样,是一个家庭的希望,“折翼的天使……还是天使啊!”

邹翃燕感觉,母子俩就像一个大写的“人”字,丁丁是一撇,她是一捺,相互支撑,相伴相生。从死神手里抢回一条命,打破“非傻即瘫”的断言,考进北大与哈佛,这些,都只是一路上的站点,“人生的马拉松没有终点”。

丁丁的下一站,是近期备战的美国司法考试。他每天复习8~12个小时。“考试很难。”他也发愁。

邹翃燕的下一站,是希望为更多的脑瘫患儿提供一点帮助。

中国现有600万左右脑瘫患者,绝大多数是儿童。在中国,公众对脑瘫的认知停留在较低层次,最常见的就是将之与智力发育不良划上等号,事实上,只有不足40%的脑瘫患者存在智力缺陷。

丁丁考上北大后,陆续有朋友将邹翃燕介绍给一些脑瘫儿家庭。这对母子决定把他们的故事告诉大家,给同样境遇的孩子和家长一些鼓励,让他们有信心走下去。

邹翃燕建了个微信群,大家可以相互鼓励、交流治疗方法。“多一些坚持,这些孩子或许都能成为可以自立的人。”

(《中国青年报》6.30 朱娟娟) |

关注公众号

关注公众号 QQ会员群

QQ会员群![]() 京公网安备 11010102001080号

京公网安备 11010102001080号